安眠药物的发展史

睡眠是由大脑调节的一个重要的生理过程,它能使机体得到休息,恢复体力,还能使大脑思维活动停止,恢复脑力,促进脑功能发育,巩固记忆,在人类的大脑发育、身心健康和认知功能的维持中扮演着至关重要的角色。

失眠作为常见睡眠障碍之一,常易引起健康问题,并增加个体和社会经济负担。调研资料显示,我国失眠患病率达42. 7% ,约有3亿人中年人患有睡眠障碍疾病。在寻求治疗方法上,人类在早期文明时代就发现罂粟(鸦片) 是有助于入睡的天然药物来源,在公元前2000年也已有关于发酵饮料(乙醇) 可以促进睡眠的记载。

迄今为止,睡眠药物经历了多代发展,本文主要依照时间轴线简述失眠治疗药物的类型及发展进程,及当前研发聚焦的靶点,以助临床更好地了解镇静催眠药物并合理使用。

1、第一代安眠药-水合氯醛

1832年德国化学家Justus Von Liebig通过氯化乙醇合成一水三氯乙醛,即水合氯醛。水合氯醛最初被用于静脉麻醉,但因其安全性 差且显效慢而停止了临床使用,现在只用于动物麻醉。水合氯醛的催眠作用是在其合成后的 37 年,即1869年,由Otta Liebreich 发现的。为了改进其苦涩的味道和古怪的气味,后来合成了水合氯醛的衍生物三氯乙醇。

水合氯醛的脂溶性强,易通过血脑屏障,高效渗透中枢神经。水合氯醛在体内会很快被乙醇脱氢酶还原为 三氯乙醇,三氯乙醇是催眠的活性成分,进入人体内很快达到最高血药浓度,半衰期约为 7~10 h,并与葡糖醛酸结合而失活,经肾脏排出。三氯乙醇的促睡眠机制同后面开发的巴比妥类和苯二氮䓬受体激动剂类镇静催眠药,主要是通过增强中枢神经系统内 γ-氨基丁酸( GABA) 受体活性来发挥作用。但服用过量可引起昏迷,并抑制呼吸及血管运动中枢,甚至引起死亡; 同时长期应用水合氯醛易产生药物耐受性、依赖性和成瘾性,因此不宜随便使用。

2、巴比妥类

巴比妥类是第一代镇静催眠药物,在化学结构上均属于巴比妥酸( 丙二酰脲) 的衍生物。1864年12月6日德国著名科学家Adolf Von Baeyer Har-vey(1905年诺贝尔化学奖获得者) 利用丙二酸二乙酯和尿素反应合成巴比妥酸,其本身没有催眠作用,但它的发现极大地推动了镇静催眠药物的研究进展。1903年Baeyer的学生Hermann Emil Louis Fischer教授(1902年诺贝尔生理学与医学奖获得者)制备出一种巴比妥酸的衍生物-二乙基巴比妥酸,后被称为巴比妥或巴比通。其好友 Josef von Me-ring 医生用狗进行实验发现了其催眠作用。

由于巴比妥的镇定催眠效果得到了承认,1904 年拜尔公司开始销售巴比妥( 商品名 Veronal,佛罗拿) ,Scher-ing 公司开始销售巴比妥钠( 巴比妥的一种可溶盐,商品名 Medinal)。之后研究者们合成了数千种巴比妥酸类的化合物,也找出了适合做安眠药的药剂。其中,拜尔 Heinrich Hrlein 于 1911 年合成了第2 种巴比妥酸类化合物-苯巴比妥,该药于 1912年作为镇静催眠药开始销售( 商品名 Luminal 鲁米那),一直应用到 20 世纪 60 年代,才被后来上市的苯二氮类药物取代。苯巴比妥除了具有很强的催眠效果之外还具有抗痉挛作用,被称作“巴比妥酸之王”,是目前仍在使用的历史最久的抗惊厥剂。

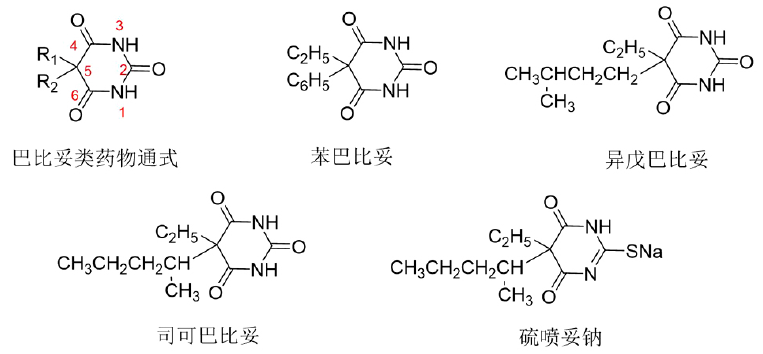

随后,科学家开展了一系列的巴比妥酸 C5 位取代基研究。1923 年,美国 Eli Lilly 公司两位科学家Shonle 和 Moment 开发了异戊巴比妥; 1929 年,美国Horace A Shonle 开发了司可巴比妥。因 C5 位取代基长而有分支( 如前者) ,或双键( 如后者) ,则作用强而短; C2位的 O 被 S 取代( 如硫喷妥) ,则脂溶性增高,静脉注射立即生效,但维持时间短。根据取代烃基、镇静催眠作用时长和起效快慢的不同,巴比妥类药物可分为长、中、短和超短时间作用这 4 种类型,常用的有十余种,代表药物有长效药物苯巴比妥、中效药物异戊巴比妥、短效药物司可巴比妥、超短效类硫喷妥钠,化学结构。见图 1。

巴比妥类药物作用于GABA 系统。GABA 是中枢神经系统重要的抑制性神经递质,可介导大约 40%的抑制性的神经传导,在控制和恐惧、焦虑、抽搐相关的神经元过度活跃中起着重要作用。

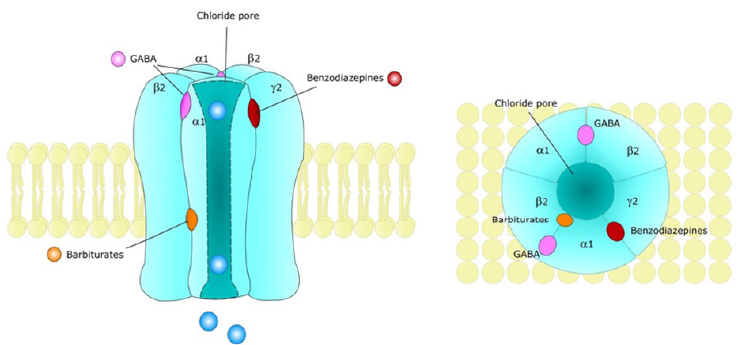

现已发现GABA 受体有 3 种亚型,分别是 GABAA、GABAB和GABAc型受体,其中以 GABAA受体在睡眠机制中的作用最为重要。GABAA受体是一种糖蛋白,由3 种不同的亚基组成,与 Cl离子通道相偶联,除了 2 个GABA 结合位点之外,它还具有其他物质的变构结合位点。见图 2。

巴比妥类药物并不影响 GABA 的释放、代谢或重摄入,而是与 GABAA受体 α 亚基上的特定位点结合形成复合物并使其构象发生改变,从而影响复合物中 GABA 配体门控的 Cl离子通道的传导,延长其开放时间,引起持续的中枢神经抑制。此类药物不良反应较多,有成瘾性、耐药性、撤药反应以及严重的呼吸抑制等; 此外,安全治疗范围小,致死剂量与治疗有效剂量过于接近,剂量稍大即可导致患者昏迷甚至死亡。除了很特殊的场合,临床上现在一般不使用这类药物催眠,仅司可巴比妥还有少量使用。

3、苯二氮䓬类

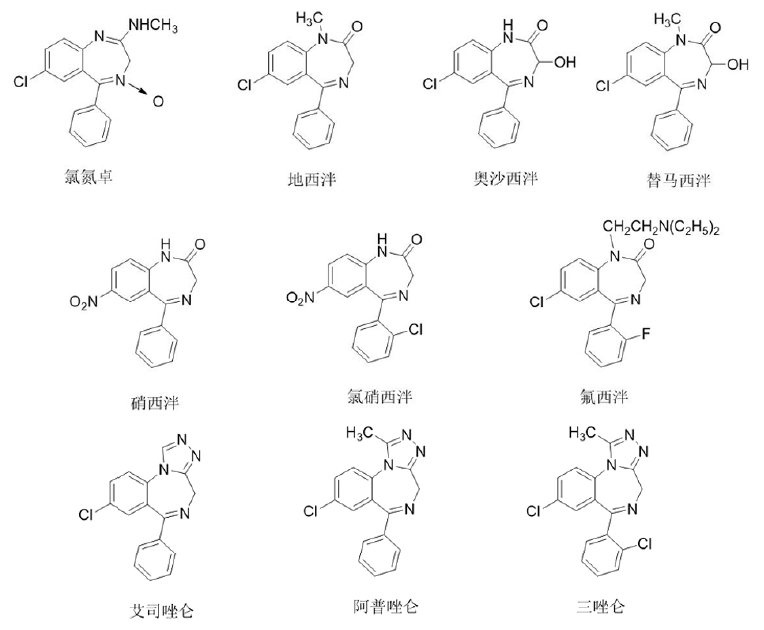

为了追求更安全的药物,20 世纪 60 ~ 70 年代第二代镇静催眠药物———苯二氮䓬类得到发展,相较于巴比妥类其安全范围更宽。1957 年瑞士罗氏化学家 Leo Sternbach 发现了第一个苯二氮䓬类药物-盐酸氯氮䓬( Chlordiazepoxide HCl,Librium 利眠宁) ,并于 1960 年上市。后来经过结构修饰得到活性更强、合成方法更简单的 1,4-苯二氮䓬-2 酮药物-地西泮 ( Diazepam,商 品 名 Valium 安 定,1963 年上市) 。地西泮的致死剂量是治疗剂量的 50到 200 倍,安全性高,不良反应小,但长期使用也会产生不小的不良反应,近三成患者会陷入药物依赖的困境,1980 年之后在美国的使用量大大减少。

在日本,地西泮并未作为安眠药使用,而是用于治疗神经系统疾病、抑郁症、脑脊髓疾病等引起的痉挛。在地西泮的代谢研究中,发现其代谢产物奥沙西泮( Oxazepam,去甲羟安定) 和替马西泮( Temaze-pam,羟安定) 具有很好的镇静催眠活性,而且不良反应较小,从而开发为临床上使用的药物。在地西泮的基础上进一步改造得到了硝西泮( Nitrazepam) 、氯硝西泮(Clonazepam) 、氟西泮( Flurazepam) 等苯二氮䓬类镇静催眠药物; 在苯二氮䓬环上并入三唑环,可增加化合物的稳定性、提高与受体的亲和力和活性,如艾司唑仑( Estazolam) 、阿普唑仑( Alprazolam)和三唑仑( Triazolam) 等。见图 3。

本类药物可以缩短入睡潜伏期,显著改善患者症状,同时改变了睡眠结构,表现为3/4期睡眠和快动眼睡眠的减少,镇静催眠作用较强。虽然苯二氮䓬类药物相对于巴比妥类具有更宽的安全范围,但是使用时间过长仍可能产生耐药性、成瘾性、依赖性和停药反应等。因此,目前临床上对苯二氮䓬类作为镇静催眠药物的使用已加以限制: 如比尔斯标准指出,地西泮等长效苯二氮䓬类药物对老年人敏感性更高,代谢更慢,并增加认知功能损害、跌倒等风险,因此不建议在老年人中使用。

4、非苯二氮䓬类

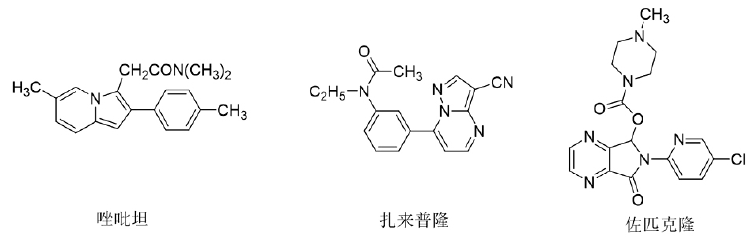

随着 GABAA受体亚基组成、受体亚型的特异性表达,以及短半衰期化合物的发现,研究者从 20 世纪末开始研发新的镇静催眠药物以减小不良反应。1987年法国Rhone-poulenc Rorer公司(现改名Aventis Pharma) 研制出佐匹克隆 (商品名 Imovane,忆梦返) 在法国上市,这是一种吡咯酮类化合物,用于入睡困难型失眠患者的处方药,因依赖性小而得到了广泛使用。1988 年,法国Synthelabo 公司开发的唑吡坦( zolpidem tartrate,商品名 Ambien 安必恩,在我国为 Stilnox,思诺思) 上市,并迅速成为失眠短期治疗的有效药,也可用于儿童。唑吡坦为咪唑并吡啶类化合物,选择性与苯二氮䓬ω1 受体结合,镇静催眠强,耐受性、依赖性低。1999 年6月,King 公司研制生产的新型吡唑并嘧啶类非苯二氮䓬类镇静催眠药-扎来普隆( zaleplon,商品名 Sonata) 首先在德国上市。因达峰时间快,半衰期短,可以使失眠患者很快入睡,缩短入睡时间,适用于失眠的短时间的治疗。

苯二氮䓬类与巴比妥类、水合氯醛以及乙醇类似,是通过增强 GABAA受体活性发挥作用。现已发现,通过与亚基上的苯二氮䓬位点相结合,非选择性地激动含有亚基的 GABAA受体,在临床上具有抗焦虑、肌肉松弛、镇静催眠等效应。苯二氮䓬类药物因其优异的效果和相对较小的不良反应,成为临床上常用的一类镇静催眠药。据统计,1977 年苯二氮䓬类药物已是全球处方量最高的药物之一。与巴比妥类增加 Cl离子通道开放时间不同,苯二氮䓬类药物通过增加 Cl离子通道开放频率使大量 Cl离子进入神经细胞。

2004年12月,美国 Sepracor 公司开发的佐匹克隆单一异构体-( + ) -佐匹克隆( eszopiclone,商品名 Estorra,后改为 Lunesta) 在美国获得批件,拉开了新型作用机制产品进入镇静催眠市场的序幕。该产品是首个可长期用于改善起始睡眠( 难以入睡) 和维持睡眠质量( 夜间觉醒或早间觉醒过早) 的药物,现由 Sunovion 公司销售。

同期亮相的非苯二氮䓬类药物还有 Sanofi-Aventis 公司的新一代唑吡坦控释制剂 Ambien CR( 未进入中国市场) 和唑吡坦仿制药。第三代非苯二氮䓬类镇静催眠药能选择性地作用于苯二氮䓬受体,因此具有与苯二氮䓬类药物相类似的药理学特性,其特点为入睡快、增加深睡眠、睡眠时间延长,但不影响健康者的正常睡眠结构,甚至改善患者的睡眠结构。

由于非苯二氮䓬类药诱发停药反应的倾向不明显,可以采用全新的“按需”用药方案,目前已成为治疗失眠症的标准用药。唑吡坦、扎来普隆、佐匹克隆(右佐匹克隆)的化学结构。见图 4。

5、褪黑素类药物

褪黑素又称松果体素,是松果体分泌的吲哚类激素,与昼夜节律系统有密切的联系。研究表明,褪黑素的分泌呈昼夜节律性,光照通过视交叉上核抑制褪黑素的分泌,日间褪黑素分泌水平低,夜间分泌水平增高。褪黑素参与调节睡眠-觉醒周期,有镇静催眠和调节睡眠觉醒周期的作用,可以改善时差症状和睡眠时相延迟综合征( DSPS),但通常不作为常规用药。褪黑素受体激动剂类药物主要通过激动褪黑素1受体、褪黑素 2 受体发挥镇静催眠作用,可以更有效治疗失眠,成为睡眠障碍治疗药物中的研究热点。

2005 年7月武田公司的雷美替按(ramelteon,商品名Rozerem) 获得 FDA 批准,于2005年9月在美国上市。雷美替胺是褪黑素 1、2 受体激动剂,临床研究认为其在治疗成人慢性失眠及老年人慢性原发性失眠上都能起到理想的疗效。用于治疗入睡困难为主诉的失眠及昼夜节律失调导致的失眠症患者,适应证范围比 Lunesta窄,且治疗无明显的不良反应,是首个没有列为特殊管制的非成瘾失眠症治疗药物。2009年Les Laboratoires Servier 开发的阿戈美拉汀在欧洲上市。阿戈美拉汀是褪黑素受体 MT1、MT2 受体激动剂及 5-HT2C 受体拮抗剂,具有抗抑郁和促睡眠双重效果。

一项研究表明,患者使用该药治疗后,在 6 个月内患者症状的复发率相比于其他抗抑郁药物低,是前景很好的一种抗抑郁药物。

6 Orexin 受体拮抗剂

1998 年 Yanagisawa 发现下丘脑分泌一种饥饿调控信号———Orexin( 神经肽食欲素) ,因其强烈的促食欲作用而得名,有 orexin A 和 orexin B 2 种,分别作用于与 G 蛋白偶联的 OX1R 和 OX2R 2 种受体亚型。它在睡眠-觉醒的维持和自主神经功能的调节机制中起着极其重要的作用。

2014 年 Merck & Co 公司的 Suvorexant 10 mg 剂量被 FDA 批准用于治疗入睡及睡眠困难患者。在一项对超过 1400 名失眠患者使用 Suvorexant 治疗的研究中,观察组快动眼睡眠潜伏期较安慰剂组患者明显缩短,快动眼睡眠时间延长,疗效显著。

2019年12月第2个Orexin受体拮抗剂药物-Eisai 公司的 Lemborexant( 商品名 Dayvigo) 获得FDA批准。该药作为一种竞争性拮抗剂,对OX2R具有更强的抑制作用,在临床上既能解决入眠问题又能解决睡眠维持问题的产品,该药的作用机制,不会损害早晨的姿势稳定性和认知能力。

7 、其他镇静催眠药物

7. 1 抗精神病药物 抗精神病药物目前仍未被美国 FDA 批准治疗失眠,但是在实际临床工作中,喹硫平、奥氮平等第二代抗精神病药物已被广泛应用于失眠的治疗。

7. 2 抗抑郁药 尽管抗抑郁药在治疗失眠方面应用相对广泛,但在治疗失眠方面的研究数据有限。抗抑郁药物是最多的“超范围”用于治疗失眠的药,包括多赛平、曲唑酮、米氮平、氟伏沙星等。见图 7。多赛平是目前唯一被美国 FDA 批准( 2010,3 mg /6 mg) 用于治疗以睡眠维持困难为特征的短期或长期失眠的抗抑郁药。

7. 3 抗癫痫药 加巴喷丁于 1993 年首次在英国上市,是一种机制尚未完全明确的抗惊厥。2002 年经美国 FDA 批准,称为治疗带状疱疹后神经痛的一线药物,我国在 2003 年成功研发了该药。对于偶然出现失眠的患者,小剂量加巴喷丁能够显著增加睡眠时间和睡眠深度。对于有潮热和面型失眠的围绝经期妇女,加巴喷丁 900 mg /d 能够显著提高 PSQI 分数及主观睡眠效率,降低部分女性的潮热。

7. 4 非处方药物 许多失眠患者将抗组胺药苯海拉明、氯苯那敏等用于失眠的自我治疗。但对于这类药物的有效性和安全性的研究非常有限,不推荐使用这些药物治疗失眠。

8、新型镇静催眠药物开发

8. 1 5-HT2A受体拮抗剂 5-羟色胺 (5-hydroxyTrptamine,5-HT) 是一种抑制性神经递质,广泛存在于哺乳动物大脑皮质及神经突触中。研究表明,5-HT 主要分布于松果体和下丘脑,可能参与痛觉、睡眠和体温等生理功能的调节。5-HT 通过激活不同的 5-HT受体亚型,可具有不同的药理作用。

研究表明,阻断 5-HT2A受体可延长慢波睡眠,增强低电压脑波活动,从而改善睡眠质量。动物和人体试验表明。5-HT2A亚型在睡眠调节方面起着重要的作用,阻断 5-HT2A受体可延长慢波睡眠,增强低电压脑波活动,从而改善睡眠质量。APD125是一种有效的选择性5-HT2A受体拮抗剂,研究观察到 APD125 可提高睡眠的持续度,减少觉醒、微觉醒及睡眠时相转换的次数,增加慢波睡眠,并具有剂量依赖性。

8. 2 其他在研药物 当前还是有一定数量的分子处在临床阶段,主要作用机制为 Orexin 受体拮抗或GABA α 受体拮抗。见表 1。

9、小结

目前,临床上理想的镇静催眠药物应具备使用方便、快速诱导睡眠、对生理性的睡眠结构无影响、消除快、无次日残留作用、不影响记忆功能、无呼吸抑制作用、药物相互作用少、长期应用无依赖或戒断症等诸多优势。

镇静催眠药物的开发有悠久的历史,从最早的水合氯醛,到广泛使用的苯二氮䓬类镇静催眠药物,直至如今高效、高选择性的新靶点治疗药物,抗失眠药物的研发依旧聚焦着科研人员的目光。

参考文献 略

2017年版《中国失眠症诊断和治疗指南》推荐的用药种类选择的顺序为:

1、首选非苯二氮䓬类,如唑吡坦、右佐匹克隆;

2、如首选药物无效或无法依从,更换为一种短、中效的苯二氮䓬类等。

安眠药物的出现是人类对自然界和自身不断 加深认识的结果。失眠一直伴随着人类,是最古 老的疾病之一,而且随着现代文明的发展反而呈 现加重的趋势。失眠的发生频率会随着人口的增 加、居住区域的扩张和城市化等有增无减。人类 对安眠药物的不断探索和研究,不仅体现了人类 渴望战胜自古以来就有的“顽疾”,也向后人展示 了人类不断挑战健康威胁的决心。