新书推荐 | 环境损害司法鉴定理论与实务

在新时代背景下,以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计,开展了一系列根本性、开创性工作,推动了生态文明建设在认识和实践层面取得显著进展。面对全球环境问题的日益严峻,我国环境案件频发,其涉及领域广泛、类型多样,对法律实务和科学研究提出了前所未有的挑战。环境损害司法鉴定作为我国司法管理部门近十年来针对新型司法问题首次正式扩充的鉴定类别,对于推进环境司法审判、落实生态环境损害赔偿制度以及环境公益诉讼制度具有重大意义,深入开展环境损害司法鉴定理论与技术研究已成为实现生态文明建设和保障公共利益的关键环节。

鉴于此,本书《环境损害司法鉴定理论与实务》应运而生,旨在填补生态环境法领域中司法鉴定专业知识的空白。本书提供了一个全面而系统的理论与实践框架,旨在为相关从业者和学生提供方法参考。通过深入分析环境损害司法鉴定的理论基础和实务操作,本书不仅强化了环境司法鉴定的专业性和科学性,而且为相关法律实务工作者、科研人员以及政策制定者提供了宝贵的案例资源,以期共同推动我国环境法治进步和生态文明建设。

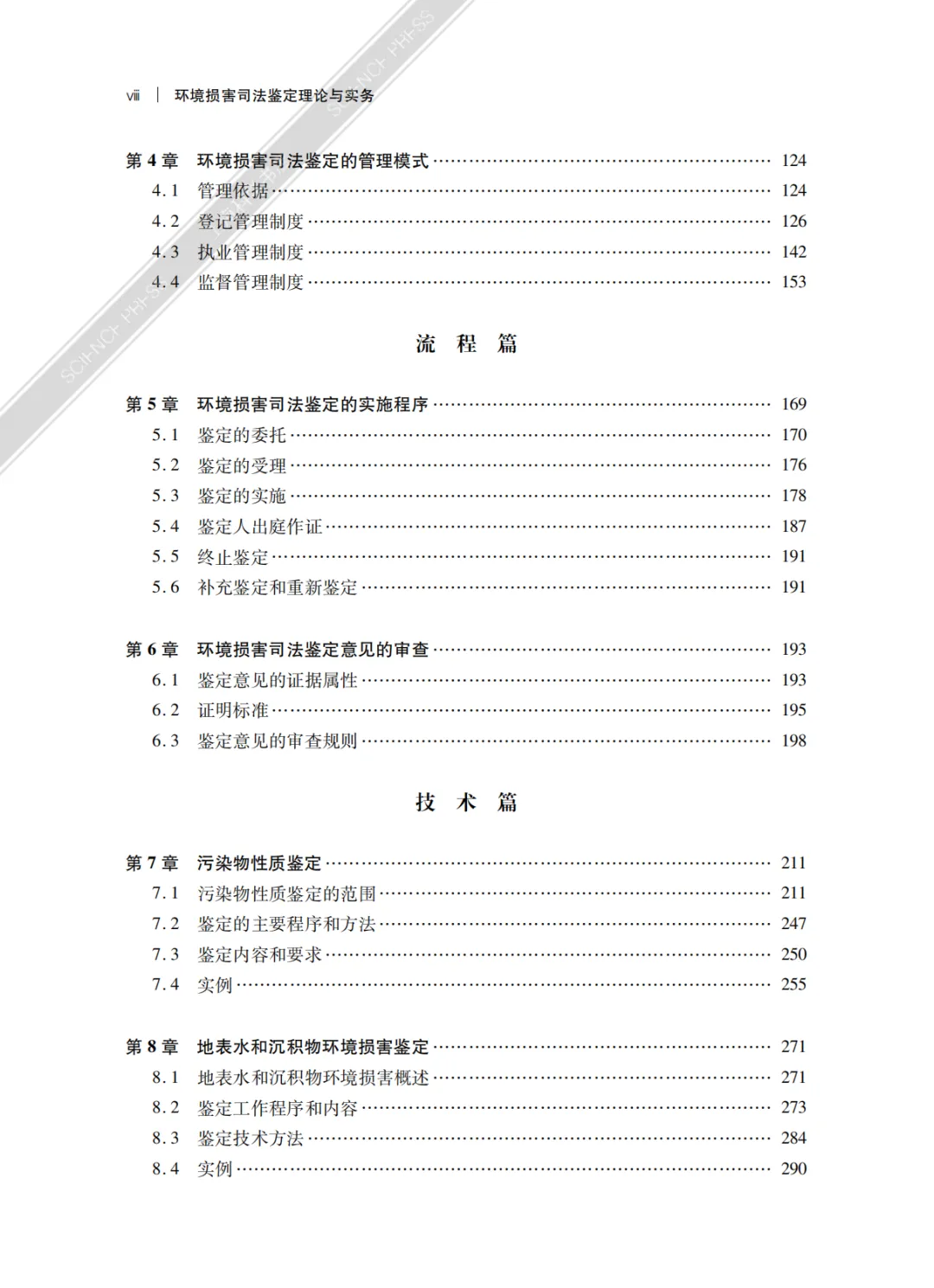

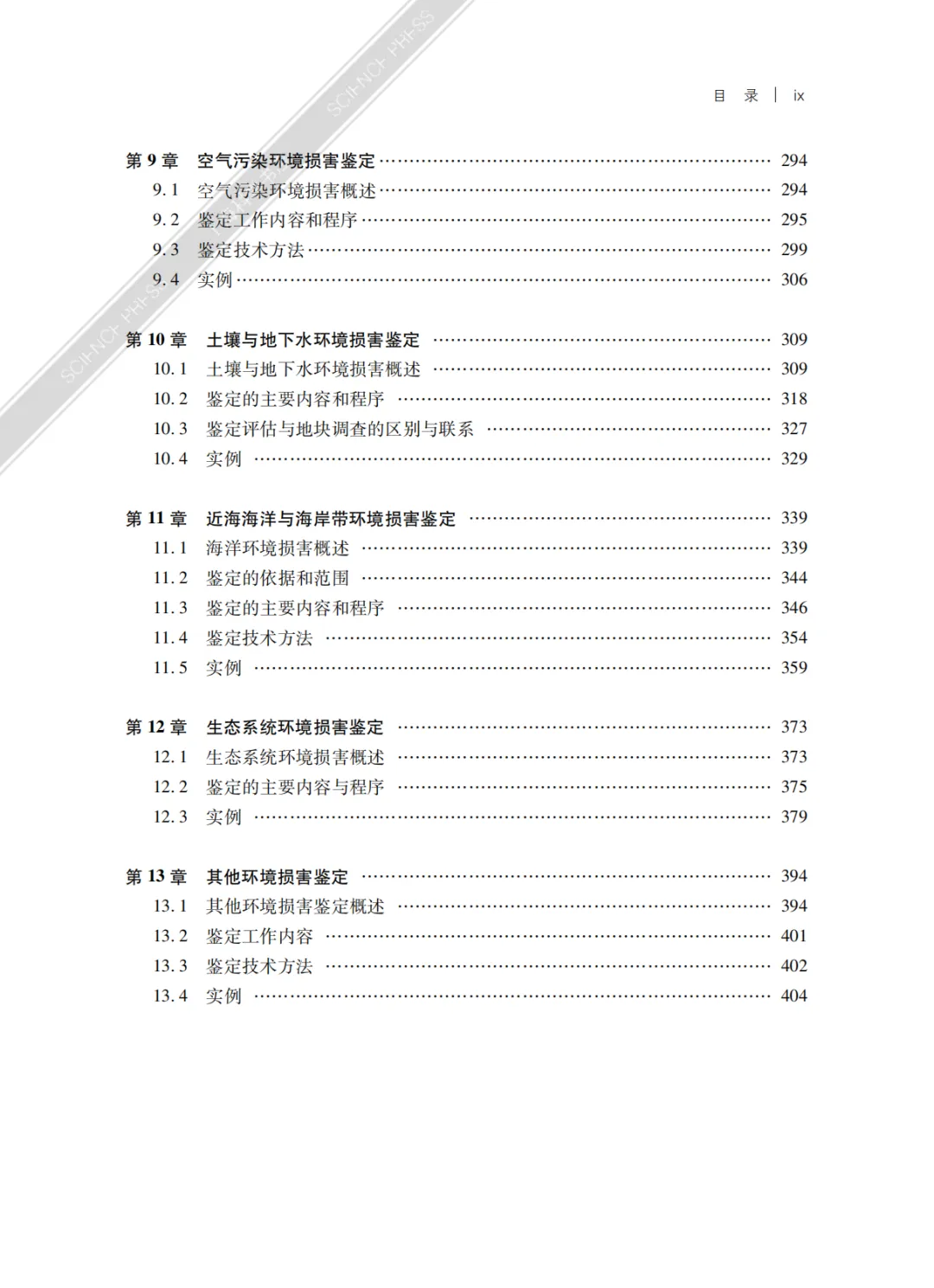

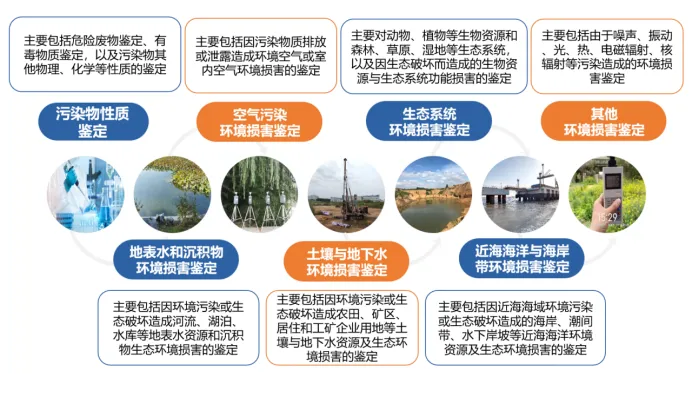

本书围绕我国生态环境损害评估技术及损害赔偿制度发展进程,结合环境损害司法鉴定7大类别的实践经验,梳理了我国环境损害司法鉴定领域的最新动态;根据国内外环境科学、生态学、经济学和法学等理论基础,结合我国环境管理、环境执法、环境审判及生态环境损害赔偿等咨询服务实践,整合了我国环境损害司法鉴定的理论背景、管理制度及实施程序要求,并对污染物性质鉴定、生态环境损害确认、因果关系评定、污染治理与运行成本、应急处置与公私财产损失、恢复或修复方案制定、环境损害价值量化等鉴定内容进行了简要介绍,明确了开展鉴定评估工作的基本需求与直接依据。最后通过案例剖析,不仅能发现现有制度在实践运用中的效果与存在的问题,也能促进各参与方集思广益,积极推进环境损害司法鉴定制度与技术规范体系建设。

涉及内容均为环境损害司法鉴定实践中广泛关注而又亟需解决的问题,本书立足于实践,服务于实践,具有很高的应用价值。

结合环境资源审判与生态环境损害赔偿的新形势要求,建立法律—技术话语体系有效衔接。

通过流程图、示意图等形式清晰展现我国环境诉讼赔偿制度下的技术流程及衔接要求等,在实践中具有较强的可操作性和指引性。

本书的相关研究工作得到了司法部国家法治与法学理论研究部级科研项目(课题编号18SFB5018)和中央级公益性科研院所基本科研业务费专项项目(课题编号GYZX180109)的资助,在此表示衷心的感谢。

陈新山,博士,博士生导师。1978年7月毕业于武汉医学院(现华中科技大学同济医学院)医疗系,并留该院病理学教研室工作。现为北京明正司法鉴定中心病理室主任,兼任中国法医学会医疗损害鉴定专业委员会副主任委员、北京医学会鉴定专家、国际法医科学学会(IAFS)会员,《中国法医学杂志》、Forensic Medicine and Anatomy Research, International Journal of Forensic Science& Pathology 等杂志编委。主要从事心血管疾病猝死病理、医疗纠纷、损伤与疾病关系和道路交通事故等方面的研究。先后赴德国、加拿大和美国进修学习(高级访问学者)4次。参加或承担国家自然科学基金、国家教委和湖北省科委等课题20余项。培养博士和硕士研究生30名。